Die Physik der Farben

Inhalt

1. Entstehung von Farben

2. Goethes Farbenlehre

3. Additive und subtraktive Farbmischung

Teil 1: Entstehung von Farben (frank)

Um die Physik der Farben zu verstehen muss man erst erklären wie die Farben

entstehen. Um zu Erklären wie Farben entstehen, benötigen wir das bor`sche

Atommodell.

Das Model ist wie folgt aufgebaut. Man hat ein Proton in der Mitte. Um dieses

Proton kreist auf einer Bahn ein

Elektron. Nun kann es vorkommen, dass ein Elektron durch Energie von außerhalb angeregt wird und auf eine höhere Bahn des Atoms springt. Da sich das Elektron dort aber nicht wohl fühlt springt es nach kurzer Zeit auf seine Normale Bahn zurück Dabei wird Energie in form von Energiepäckchen frei. Dieses Päckchen nennen wir Photon. Jedes Photon hat nun seine eigene Wellenlänge. Diese Wellenlänge nimmt nun das menschliche Auge zum Teil als Farbe wahr.

Manche Wellenlängen sind aber auch zu kurz oder zu Lang . Diese kann das menschliche Auge nicht wahrnehmen.

Doch nun wieder zur Physik der Farben. Wir sind bei den farbigen

Wellenlängen, die auf dem Weg zur Erde sind. Diese Wellenlängen kommen nun in

Form von Licht auf die Erde. Nun wird sich jeder Fragen, wie dass möglich ist

denn schließlich hat sichtbares Licht keine Farbe.

Um

dies zu erklären ziehen wir Sir Isaac Newton zu rate. Dieser nahm während seiner

Forschungen über das Licht ein Prisma und brach durch dieses das Licht. Dabei

erkannte er, das im Licht alle bekannten Farben vertreten wahren. Diese

Erkenntnis brachte Newton darauf, dass alle Farben kombiniert sichtbares Licht

ergab, das wir Wahrnehmen.

Um

dies zu erklären ziehen wir Sir Isaac Newton zu rate. Dieser nahm während seiner

Forschungen über das Licht ein Prisma und brach durch dieses das Licht. Dabei

erkannte er, das im Licht alle bekannten Farben vertreten wahren. Diese

Erkenntnis brachte Newton darauf, dass alle Farben kombiniert sichtbares Licht

ergab, das wir Wahrnehmen.

Mit Hilfe dieser dieser Erkenntnis nun entwickelte Newton bis 1704 ein

Farbspektrum, das bis heute seine Gültigkeit hat. Es besagt, dass unser

sichtbares

Licht in einem Wellenlängenbereich von ca. 700 - 400 Nanometern

( 10-9 ) liegt. Dabei liegt der blau/ violette Lichtanteil in

kurzwelligen Bereichen von ca.400 - 500 Nanometern und der rote Lichtanteil in

langwelligen Bereichen von 700 - 650 Nanometern. Dazwischen liegen von kurz nach

Langwellig grün, gelb und dann orange. Damit gelang Newton etwas revolutionäres,

da keiner sich zuvor Erklären konnte, wo Farben herkommen. Die ganze

Farbenforschung wäre ohne Newton also nie so zustande gekommen, auch wenn manche

Menschen seinem Farbsystem nicht zustimmten. Doch dazu kommen wir an einer

anderen Stelle dieses Referates. Wir wollen uns im Moment mit der Erkenntnis

begnügen das Newton herausfand das im Sichtbaren Licht alle Farben vorhanden

sind.

sichtbares

Licht in einem Wellenlängenbereich von ca. 700 - 400 Nanometern

( 10-9 ) liegt. Dabei liegt der blau/ violette Lichtanteil in

kurzwelligen Bereichen von ca.400 - 500 Nanometern und der rote Lichtanteil in

langwelligen Bereichen von 700 - 650 Nanometern. Dazwischen liegen von kurz nach

Langwellig grün, gelb und dann orange. Damit gelang Newton etwas revolutionäres,

da keiner sich zuvor Erklären konnte, wo Farben herkommen. Die ganze

Farbenforschung wäre ohne Newton also nie so zustande gekommen, auch wenn manche

Menschen seinem Farbsystem nicht zustimmten. Doch dazu kommen wir an einer

anderen Stelle dieses Referates. Wir wollen uns im Moment mit der Erkenntnis

begnügen das Newton herausfand das im Sichtbaren Licht alle Farben vorhanden

sind.

Doch nun zurück zu unserem Licht das gerade auf die Erde trifft. Das Licht

ereicht als Erstes die Atmosphäre. Dort wird der kurzwellige Teil des Lichtes, also der Blaue Anteil gestreut.

Dadurch erscheint uns der Himmel blau wenn wir ihn uns bei klarem Wetter

anschauen. Diese Streuung hat aber noch einen weiteren Effekt. Während ein

Astronaut im Weltall die Sonne als weißen Punkt wahrnähme, sehen wir die Sonne

gelb. Das liegt an der Streuung des blauen Lichtanteils in der Atmosphäre.

Dadurch verliert das Licht an Kurzwellen , sodass es uns immer noch farblos

erscheint, die Sonne hingegen für uns auf der Erde gelblich scheint und nicht

wie in Wirklichkeit weiß. Doch wie sieht unser Auge Farbe überhaupt. Um dies zu

klären benötigen wir einen kleine Exkurs in die Biologie

Dort wird der kurzwellige Teil des Lichtes, also der Blaue Anteil gestreut.

Dadurch erscheint uns der Himmel blau wenn wir ihn uns bei klarem Wetter

anschauen. Diese Streuung hat aber noch einen weiteren Effekt. Während ein

Astronaut im Weltall die Sonne als weißen Punkt wahrnähme, sehen wir die Sonne

gelb. Das liegt an der Streuung des blauen Lichtanteils in der Atmosphäre.

Dadurch verliert das Licht an Kurzwellen , sodass es uns immer noch farblos

erscheint, die Sonne hingegen für uns auf der Erde gelblich scheint und nicht

wie in Wirklichkeit weiß. Doch wie sieht unser Auge Farbe überhaupt. Um dies zu

klären benötigen wir einen kleine Exkurs in die Biologie

Das Menschliche Auge ist wie folgt aufgebaut. Als erstes die Hornhaut, die

das Auge vor Umwelteinflüssen wie Schmutz zum Teil schütz.

Hinter

der Hornhaut befindet sich die Pupille. Diese öffnet und schließt sich je nach

Lichtintensität. Durch die dahinter gelegene Linse wird das gesehene Bild auf

dem Kopf stehen auf die Netzhaut geworfen. Die Netzhaut wandelt das Bild nun in

elektrische Signale um und sendet diese zu Gehirn. Dies geschieht am so

genannten blinden Fleck, an dem wir nichts sehen können, da dort der Sehnerv

liegt, der die elektrischen Impulse zum Gehirn sendet. Der Punkt im Auge an dem

wir am besten sehen

Hinter

der Hornhaut befindet sich die Pupille. Diese öffnet und schließt sich je nach

Lichtintensität. Durch die dahinter gelegene Linse wird das gesehene Bild auf

dem Kopf stehen auf die Netzhaut geworfen. Die Netzhaut wandelt das Bild nun in

elektrische Signale um und sendet diese zu Gehirn. Dies geschieht am so

genannten blinden Fleck, an dem wir nichts sehen können, da dort der Sehnerv

liegt, der die elektrischen Impulse zum Gehirn sendet. Der Punkt im Auge an dem

wir am besten sehen  können ist der gelbe Fleck.

Damit

laufen alle Sehvorgänge auf der Netzhaut ab. Aber wie sieht die Netzhaut aus.

Sie besteht zwei verschiedenen Teilen von Nervenzellen, aus Stäbchen und

Zäpfchen. Die Stäbchen sind im Auge für die hell dunkel Kontraste zuständig und

haben so mit dem Sehen von Farben nichts zu tun. Die Zäpfchen hingegen reagieren

nun auf drei bestimmte Wellenlängen des Lichts.

können ist der gelbe Fleck.

Damit

laufen alle Sehvorgänge auf der Netzhaut ab. Aber wie sieht die Netzhaut aus.

Sie besteht zwei verschiedenen Teilen von Nervenzellen, aus Stäbchen und

Zäpfchen. Die Stäbchen sind im Auge für die hell dunkel Kontraste zuständig und

haben so mit dem Sehen von Farben nichts zu tun. Die Zäpfchen hingegen reagieren

nun auf drei bestimmte Wellenlängen des Lichts.

1. rotempfindliche, langwellig empfindliche (L-Zapfen)2. grünempfindliche, mittelwellig empfindliche (M-Zapfen)

3. blauempfindliche, kurzwellig empfindliche (K-Zapfen)

Diese drei Zäpfchen machen nun auf Grundlage der additiven Farbmischung,

die wir später noch näher erläutern werden, jede Farbe sehbar für den Menschen.  Bei

Manchen Menschen kann es aber auch zu Störungen oder Ausfall eines Zäpfchens

kommen. Der Mensch wird dann Farbenblind. Wenn zum Beispiel der L-Zapfen bei

einem Menschen ausfällt wird er rot - grün farbenblind. Er erkennt dann auf dem

nebenstehenden Bildern, auf der linken Seite keine Zahl und auf der Rechten

Seite eine zwei. Bei Normal sehenden Menschen ist dies genau anders. Sie sehen

auf der Linken Seite eine 16 und auf der rechten Seite gar keine Zahl. So sieht

das menschliche Auge also Farben. Doch nun verlassen wir wieder die Biologie und

kehren zurück zur Physik.

Bei

Manchen Menschen kann es aber auch zu Störungen oder Ausfall eines Zäpfchens

kommen. Der Mensch wird dann Farbenblind. Wenn zum Beispiel der L-Zapfen bei

einem Menschen ausfällt wird er rot - grün farbenblind. Er erkennt dann auf dem

nebenstehenden Bildern, auf der linken Seite keine Zahl und auf der Rechten

Seite eine zwei. Bei Normal sehenden Menschen ist dies genau anders. Sie sehen

auf der Linken Seite eine 16 und auf der rechten Seite gar keine Zahl. So sieht

das menschliche Auge also Farben. Doch nun verlassen wir wieder die Biologie und

kehren zurück zur Physik.

Da wir nun Wissen wie wir Farben sehen, kommen wir nun zu dem Aspekt wie aus

dem sichtbaren, aber doch farblo sem

Licht, Farbe entsteht. Dies wollen wir am Beispiel einer Tomate verdeutlichen.

Wenn das farblose sichtbare Licht auf die Erde kommt, trifft es auf die Tomate.

Die Tomate nun absorbiert aus dem Licht die Farbanteile blau, grün und gelb. Der

rote Farbanteil des Lichtes jedoch wird von der Tomate reflektiert und trifft

auf die Netzhaut unseres Auges. Dieses nimmt dann die Tomate als rote Frucht

war. Wenn man nun also die Tomate mit Licht bestrahlen würde dass keinen roten

Farbanteil hat, wie zum Beispiel fluoreszierendes Licht, das bekanntlich nur

Blauanteile besitz, erschiene dem menschlichem Auge die Tomate schwarz, da der

blaue Lichtanteil von ihr absorbiert wäre. So ist das Prinzip bei allen Farben

die wir sehen, ein bestimmter Anteil des Lichtes wird von einem Gegenstand

absorbiert, Die Farbanteile die dann noch übrig sind, vermischen sich in unserem

Gehirn dann zu einer Farbe, wie zum Beispiel rot grün oder blau.

sem

Licht, Farbe entsteht. Dies wollen wir am Beispiel einer Tomate verdeutlichen.

Wenn das farblose sichtbare Licht auf die Erde kommt, trifft es auf die Tomate.

Die Tomate nun absorbiert aus dem Licht die Farbanteile blau, grün und gelb. Der

rote Farbanteil des Lichtes jedoch wird von der Tomate reflektiert und trifft

auf die Netzhaut unseres Auges. Dieses nimmt dann die Tomate als rote Frucht

war. Wenn man nun also die Tomate mit Licht bestrahlen würde dass keinen roten

Farbanteil hat, wie zum Beispiel fluoreszierendes Licht, das bekanntlich nur

Blauanteile besitz, erschiene dem menschlichem Auge die Tomate schwarz, da der

blaue Lichtanteil von ihr absorbiert wäre. So ist das Prinzip bei allen Farben

die wir sehen, ein bestimmter Anteil des Lichtes wird von einem Gegenstand

absorbiert, Die Farbanteile die dann noch übrig sind, vermischen sich in unserem

Gehirn dann zu einer Farbe, wie zum Beispiel rot grün oder blau.

Damit endet der Teil der Physikalischen Erklärung über die Entstehung von Farben. Als nächstes wollen wir uns mit den unterschiedlichen Farbtheorien befassen, warum es sie gibt und wieso sie alle ihre Gültigkeit haben.

Goethes Farbenlehre

Biografie

Goethe Johann Wolfgang von Goethe wurde am 28.August 1749 in Frankfurt am Main

als Sohn des Kaiserlichen Rater Dr. Johann Caspar Goethe und Catharina Elisabeth

geboren. Seine Eltern , legten sehr viel Wert auf eine gute Ausbildung , aus

diesem Grund bekam Goethe schon in jungen Jahren Privatunterricht in Latein,

Griechisch, Englisch, Italienisch und Schönschreiben . Ein Jahr später , wurde

seine Schwester Cornelia zur Welt gebracht . 1765 machte er ein Jurastudium an

der Universität in Leipzig . Im Sommer 1768 erlitt er einen Blutsturz, im

Winter gleichen Jahres ersuchte ihn eine lebensgefährliche Krankheit , die er

aber gut überstand .1770 wechselte er die Universität und ging nach Straßburg

.Dennoch lag sein Interesse weniger im juristischen Bereich, vielmehr besuchte

er in erster Linie medizinische Vorlesungen. 1771 promovierte er zum Lizentiaten

der Rechte und zog anschließend nach Frankfurt, wo er als Rechtsanwalt

zugelassen wurde. Im April 1775 verlobte er sich mit Lili Schönemann, doch nach

nur einem halben Jahr trennte er sich von ihr wieder . Zwei Jahre nach dem Tod

seiner Schwester 1777 , wurde er zum Geheimrat ernannt . 1782 wurde Goethe von

Kaiser Joseph dem II. in den Adelsstand erhoben , nur einen Monat später starb

sein Vater. Im März 1784 entdeckte Goethe in Jena den Zwischenkieferknochen am

menschlichen Obergebiss . Im September 1788 trafen sich Goethe und Schiller zum

ersten mal in Rudolstadt .Ein Jahr später wurde sein Sohn Julius August Walther

geboren, vier Jahre später folgte die Tochter Caroline, die jedoch schon in

frühen Alter starb . Im März  1790 ist Goethe zu seiner zweiten Reise nach

Venedig , von der er im Juni nach Weimar zurück kehrte . 1801 erkrankte er an

einer Gesichtsrose. 1803 wurde seine Tochter Kathinka geboren , doch wie seine

erste Tochter lebte auch sein drittes Kind nur kurze Zeit. 1804 ernannte man ihn

zum Wirklichen Geheimen Rat . Im folgenden Jahr machte ihm mehrmals eine

Nierenkolik sehr zu schaffen.

1790 ist Goethe zu seiner zweiten Reise nach

Venedig , von der er im Juni nach Weimar zurück kehrte . 1801 erkrankte er an

einer Gesichtsrose. 1803 wurde seine Tochter Kathinka geboren , doch wie seine

erste Tochter lebte auch sein drittes Kind nur kurze Zeit. 1804 ernannte man ihn

zum Wirklichen Geheimen Rat . Im folgenden Jahr machte ihm mehrmals eine

Nierenkolik sehr zu schaffen.

Am 19 .Oktober 1806 heiratete er Christiane Vulpius.

1808 starb Goethes Mutter. Im Dezember 1815 wurde er zum Staatsminister ernannt. Ein halbes Jahr später starb seine Frau Christiane nach schwerer Krankheit. Er selbst erkrankte 1823 an einer Herzbeutel- und Rippenfellentzündung. Im Oktober 1830 starb sein Sohn August, Goethe erlitt nur einen Monat später einen erneuten Blutsturz. Am 22.März 1832 starb Goethe nach einwöchiger Krankheit.

Goethes Farbenlehre

Die Farbenlehre Goethes entstand im Zeitraum

von 1790 bis 1810 . Den Anfang von Goethes Beschäftigung mit den

Farberscheinungen , machte der Aufstieg zum Brocken im Harz , bei dem er

verschieden farbige Schatten beobachten konnte . Das Werk der Farbenlehre

basierte auf diesen Beobachtungen und stellte die Grundlage zur Erschaffung . Es

beinhaltete die Wirkung von Farben auf den Menschen . Seine Beiträge zur Optik

machte er 1791 , in denen er durch ein Prisma hell und dunkel Kontraste

beobachtete und die Aufbrechung des Lichtes in verschiedene Farbteile

feststellte . Er beschreibt nicht nur die optische Täuschung eines

Kreisdurchmessers auf verschieden farbigen Hintergründen der hell-dunkel

Kontraste , sondern auch die farbigen Begleiterscheinungen der Schatten und

Kontraste , denen er nun die größte Aufmerksamkeit schenkte und deswegen seine

Beiträge zur Optik nicht fortsetzte . Von nun an beschäftigte er sich mehr und

mehr mit der eigentlichen Farbenlehre , das Resultat ist der bekannte , aber

noch weiter bearbeitete Farbkreis von Goethe . Nach Goethe wird im Auge durch das Sonnenlicht ein eigenes Licht erzeugt , das

dann dem Gehirn ein Bild übermittelt . Dazu auch das folgende Kurgedicht :

von 1790 bis 1810 . Den Anfang von Goethes Beschäftigung mit den

Farberscheinungen , machte der Aufstieg zum Brocken im Harz , bei dem er

verschieden farbige Schatten beobachten konnte . Das Werk der Farbenlehre

basierte auf diesen Beobachtungen und stellte die Grundlage zur Erschaffung . Es

beinhaltete die Wirkung von Farben auf den Menschen . Seine Beiträge zur Optik

machte er 1791 , in denen er durch ein Prisma hell und dunkel Kontraste

beobachtete und die Aufbrechung des Lichtes in verschiedene Farbteile

feststellte . Er beschreibt nicht nur die optische Täuschung eines

Kreisdurchmessers auf verschieden farbigen Hintergründen der hell-dunkel

Kontraste , sondern auch die farbigen Begleiterscheinungen der Schatten und

Kontraste , denen er nun die größte Aufmerksamkeit schenkte und deswegen seine

Beiträge zur Optik nicht fortsetzte . Von nun an beschäftigte er sich mehr und

mehr mit der eigentlichen Farbenlehre , das Resultat ist der bekannte , aber

noch weiter bearbeitete Farbkreis von Goethe . Nach Goethe wird im Auge durch das Sonnenlicht ein eigenes Licht erzeugt , das

dann dem Gehirn ein Bild übermittelt . Dazu auch das folgende Kurgedicht :

"Wär nicht das Auge sonnenhaft,

Wie könnten wir das Licht erblicken?

Lebt' nicht in uns Gottes eigne Kraft,

Wie könnt' uns Göttliches entzücken?"

Die Farberscheinungen kann man in eine Reihenfolge bringen , wobei die Farbe Gelb dem Licht und Blau der Dunkelheit am nächsten ist . Alle anderen Farben sind Zwischenstufen von hell und dunkel , er begründet dies mit der Aussage ,dass das Mischen aller Farben einen Grauton ergibt.

Aufbau der Farbenlehre

Goethes Farblehre besteht aus drei Teilen:

- Didaktischer Teil (Entwurf einer Farbenlehre)

- Polemischer Teil (Enthüllung der Theorie Newtons)

- Historischer Teil (Materialien zur Geschichte der Farbenlehre)

Im ersten Teil, dem didaktischen, ging es Goethe zunächst darum, die Naturerscheinung "Farbe" auf ihre Anwendungsmöglichkeiten als Kunstmittel zu untersuchen. Goethe unterschied "Physiologische", "Physische" und "Chemische" Farben, untersuchte die Wirkung der Farben auf das "Sinnlich-Sittliche", damit ist die Wirkung auf die Sinne und auf den Gemütszustand des Menschen gemeint . Die "Physiologischen Farben" stellte Goethe an die Spitze seines Werkes, weil sie "das Fundament der Lehre ausmachen". Aufschlussreich sind Goethes Versuche mit dem Prisma, die zur Ableitung eines Farbschemas führten, das er für alle Farbenerscheinungen gültig erklärte. Es besteht aus den Elementarfarben Gelb - Orange - Rot (Purpur) - Violett - Blau - Grün. Goethe versuchte dem Farbenspektrum Newtons die einfache Erscheinung der Farbenentstehung, als "Urphänomen" bezeichnet, entgegenzusetzen. Er fand es in folgender Wahrnehmung: In Verbindung mit Hell und Dunkel erscheint dem Auge in einem trüben Mittel entweder die Farbe Gelb (vor hellem Hintergrund) oder die Farbe Blau (vor dunklem Hintergrund). In diesem "Urphänomen" offenbarte sich Goethe auch die "Polarität" der Natur, die für ihn ein Grundgesetz, ein "Triebrad" der Natur war. Auf das "Urphänomen" versuchte er alle physischen Farberscheinungen zurückzuführen. Die übrigen Farben des Farbschemas entwickelten sich für Goethe durch "Steigerung" der Urfarben Gelb und Blau, durch Mischung und Vereinigung. "Steigerung" sah er als zweites "Triebrad" der Natur an.

Im "Polemischen Teil" ging Goethe zu einem Frontalangriff gegen Newtons Farbentheorie über. Goethes Farbenlehre ist weniger eine physikalische Theorie der Beschreibung des Wesens des Lichts, als vielmehr eine Theorie der Sinneswahrnehmung von Licht und Farben. Die Physik erklärt nicht, wie die Strahlung unterschiedlicher Wellenlänge im menschlichen Auge in rot, blau und gelb umgesetzt wird. Das ist Gegenstand der Sinnesphysiologie und darauf hat Goethe hingewiesen.

Der "Historische Teil" der "Farbenlehre" wurde als letzter abgeschlossen und trägt den Titel "Materialien zur Geschichte der Farbenlehre". Diese "Geschichte der Farbenlehre" ist der großangelegte Entwurf einer allgemeinen Wissenschaftsgeschichte von der "Urzeit" bis zur Gegenwart.

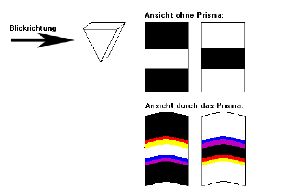

Goethes Theorie von den Farben

''Beim Betrachten der Umwelt und dieser Karten lässt sich feststellen, dass die Bilder durch das Prisma verschoben werden, die parallel zur Kante des Prismas verlaufenden Linien gebogen erscheinen, alle Grenzen zwischen Hell und Dunkel einen farbigen Rand erhalten, außer die genau senkrechten und einfarbige Flächen in ihrem Inneren keine anderen Farben besitzen. Aus dem nun folgenden Versuch , wo er eine schwarze Fläche mit einem hellen Streifen und eine helle Fläche mit einem schwarzen Streifen , durch ein Prisma beobachtet hat , hat er seine Theorie des heutigen Farbkreises abgeleitet .,,

Abbildung

1: Goethes Grundexperiment

Abbildung

1: Goethes Grundexperiment

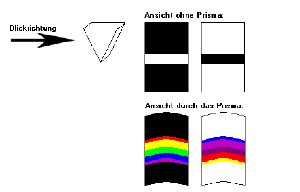

Ergebnis des ersten Versuches , war eine Blau-Violette Grenze erscheint , wenn das Schwarze überwiegt , ebenso eine Rot-Gelbe Grenze wenn das Weiße überwiegt , wie in Abb. 1 zusehen ist . In dem erweiterten Experiment hat Goethe einen schmaleren Streifen genommen und den Abstand des Blickpunktes zum Prisma vergrößert . Die Verkleinerung der Abstände der oberen und unteren Kanten , bewirkten ein annähern von Blau und Gelb und erzeugten Grün . Zum anderen entsteht Purpur durch Mischung von Violett und Rot für den rechten Fall.

Abbildung

2: Erweitertes Grundexperiment

Abbildung

2: Erweitertes Grundexperiment

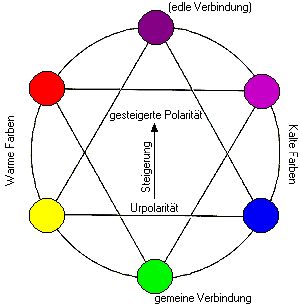

Das Farbspektrum das Goethe erhalten hat wird im linken Teil deutlich . Der rechte Teil zeigt ein aus dem schwarzen Streifen entstandenes ,,negatives Spektrum" als die Umkehrung des vorherigen Falls . Die sechs gefundenen Grundfarben Blau, Violett, Purpur, Gelb-Rot, Gelb und Grün bilden den Farbkreis (Abb. 3).

Abbildung 3: Der Goethesche Farbenkreis

Nach Meinung Goethes sind Schwarz und Weiß keine

Farben und daher für Goethe auch nicht die Urpolarität , diese ist für ihn

aus dem Gegensatz zwischen Blau und Gelb in dem Grundexperiment entstanden , d.h

das alle Farben aus einer Steigerung von Blau und Gelb gebildet werden können .

Das Gesetz von der Polarität stellte für Goethe eines seiner drei Grundgesetze

der Natur dar. Andere Beispiele dafür sind die Gegensätze zwischen positiv und

negativ geladenen Teilchen und dem Nord - und dem Südpol . Der Unterschied

zwischen den drei genannten Gegensätzen und den Farben ist allerdings der, dass

es sich im hier behandelten Fall um eine qualitative Polarität handelt. Als

einfachste Möglichkeit der Entstehung einer neuen Farbe aus der Urpolarität

findet sich in der Bildung von Grün durch eine Mischung von Blau und Gelb. Das

zweite Grundgesetz war für Goethe das der Steigerung , wobei durch die

Steigerung der Urpolarität Blau und Gelb alle anderen Farbsequenzen entstanden

sind . Das dritte Grundgesetz war das der Totalität, ist das Auge nur einer

bestimmten Farbe ausgesetzt , strebt es nach der Allgemeinheit und sucht die

Gegenfarbe dazu , diese wird in einem harmonischen Bild gesehen

und Gelb gebildet werden können .

Das Gesetz von der Polarität stellte für Goethe eines seiner drei Grundgesetze

der Natur dar. Andere Beispiele dafür sind die Gegensätze zwischen positiv und

negativ geladenen Teilchen und dem Nord - und dem Südpol . Der Unterschied

zwischen den drei genannten Gegensätzen und den Farben ist allerdings der, dass

es sich im hier behandelten Fall um eine qualitative Polarität handelt. Als

einfachste Möglichkeit der Entstehung einer neuen Farbe aus der Urpolarität

findet sich in der Bildung von Grün durch eine Mischung von Blau und Gelb. Das

zweite Grundgesetz war für Goethe das der Steigerung , wobei durch die

Steigerung der Urpolarität Blau und Gelb alle anderen Farbsequenzen entstanden

sind . Das dritte Grundgesetz war das der Totalität, ist das Auge nur einer

bestimmten Farbe ausgesetzt , strebt es nach der Allgemeinheit und sucht die

Gegenfarbe dazu , diese wird in einem harmonischen Bild gesehen

Abbildung 4: Harmonische Farbenpaare

Die

Farbeinheiten Violett - Rot und Grün werden als positives Spektrum oder warme

Farben bezeichnet , ebenso Gelb - Blau und Purpur als negatives Spektrum oder

kalte Farben .

Die

Farbeinheiten Violett - Rot und Grün werden als positives Spektrum oder warme

Farben bezeichnet , ebenso Gelb - Blau und Purpur als negatives Spektrum oder

kalte Farben .

Additive und subtraktive Farbmischung (olli)

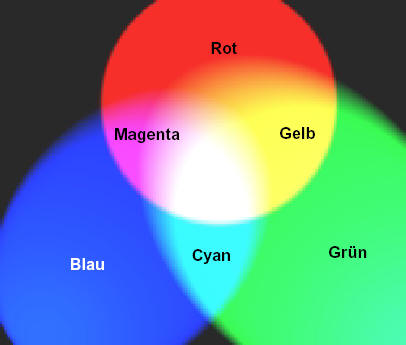

Die Mischung der Farben unterliegt nun bestimmten Gesetzen, je nachdem, ob wir es mit farbigen Licht oder Farbsubstanzen ( Körperfarben ) zu tun haben. Die zwei wesentlichen sind die additive und subtraktive Farbmischung, die im folgenden erklärt werden.Die Additive Farbmischung

Die Farbmischung entsteht, wenn Licht unterschiedlicher

Wellenlänge auf gleiche Punkte der Netzhaut fällt. Das heißt also, das wir es

mit farbigem Licht zu tun haben, das aus den drei

Grundfarben Blau, Rot und Grün besteht. Je nach Intensität, mit der die drei

Primärfarben ausgestrahlt werden, ergeben sich die restlichen Farben als

Mischung. Aus Rot mit Grün, entsteht Gelb, aus Grün und Blau entsteht Cyan und

aus Blau und Rot wird Magenta. Werden die drei Farben in gleicher Intensität überlappend

ausgestrahlt, so entsteht der Farbeindruck Weiß. Hieraus resultiert auch die

Beschreibung "RGB-Farbsystem".

Anwendung:

Die Additive Farbmischung tritt nur bei selbstleuchtenden Körpern auf, zum

Beispiel die Bildröhren bei einem Fernseher oder Monitor.

Beispiel: Farbmischung bei Farbfernsehen

Das Bild besteht hier aus drei Teilbildern, die zusammenaddiert, das farbige

Bild entstehen lassen. In der Kamera existieren dafür drei Aufnahmesysteme, die

das Bild durch unterschiedliche Filter aufnehmen. Wenn die Kamera ein Bild

aufnimmt, wird es in die drei Teilbilder zerlegt, die auf der additiven

Farbmischung basieren und vom Gegenstand reflektiert bzw. durchgelassen werden.

Diese Teilbilder werden nun von der Sendestation Punktweise gesendet. Dies

geschieht mit Hilfe von elektrischen Signalen, die vom Sender zum Empfänger ( in

unserem Fall der Fernseher ) übertragen werden. In der Bildröhre befinden sich

nun drei Elektronenstrahle, für jeden der additiven Grundfarben einen, die auf

den Bildschirm gerichtet sind, der mit kleinen Punkten bedeckt ist, die in einem

Dreieck angeordnet sind, in dem jede Farbe nur einmal vorkommt, welche aus einem

speziellen Leuchtstoff bestehen. Wird ein Elektronenstrahl nun aktiviert und

trifft auf die mit Punkten bedeckte Schicht, leuchten die Punkte auf, die zu dem

Elektronenstrahl zugehörig sind. Wenn nun das Signal des Senders eintrifft,

werden die Strahlen mit Hilfe einer Spule abgelenkt, so das sich die Strahlen

zeilenweise über den Bildschirm bewegen. Damit aber die richtigen Farbpunkte

getroffen werden, müssen die Strahlen vorher noch durch eine Lochmaske, die vor

dem Bildschirm liegen. Da jeder Strahl einen anderen Eintrittswinkel besitzt,

wird immer der richtige Punkt getroffen und beleuchtet. Da das Auge nicht in der

Lage ist, die einzelnen Bildpunkte zu unterscheiden, entsteht so ein

ganzheitliches Bild im Gehirn. Durch unterschiedlich stark leuchtende

Bildpunkte, entstehen auch unterschiedlich helle bzw. dunkle Flächen.

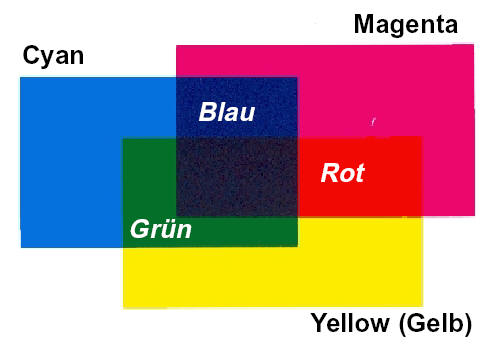

Die subtraktive Farbmischung

wir versuchen das oben genannte Prinzip nun auf einen Tuschkasten anzuwenden. Würden wir die drei Grundfarben mischen, so würden wir schnell merken, das nicht Weiß, sondern Schwarz entsteht. Das liegt daran, das die Pigmente in Tuschkasten nicht selber leuchten, sondern nur Licht bestimmter Wellenlänge absorbieren bzw. reflektieren.

Eine Farbsubstanz, die kurzwelliges Licht ( blau ) absorbiert, reflektiert lang- ( Rot ) und mittelwelliges ( Grün ) Licht und erscheint deshalb als Gelb. Bei mittelwelliger Absorption werden lange und kurze Wellen reflektiert und es entsteht der Farbeindruck Magenta ( blaurot ). Bei langwelliger Absorption wird also Cyan sichtbar ( Blaugrün ).

Von diesen drei Sekundärfarben wird bei der subtraktiven Farbmischung ausgegangen. Gemischte Farbsubstanzen absorbieren mehrere Wellenlängen des Lichtes und reflektieren Mischfarben, die dunkler als die drei Grundfarben erscheinen. Die Leuchtkraft der Farben nimmt bei der Mischung ab, deshalb auch der Name subtraktive Farbmischung. Werden alle drei Farben in voller Sättigung aufgetragen, entsteht der Farbeindruck Schwarz.

Anwendung:

Die subtraktive Farbmischung findet Anwendung bei Wiedergabe eines Bildes auf

ein Medium, wie z.B. Papier, wobei das Bild eine längere Zeit erhalten bleiben

soll.

Beispiel: Farbdruck und Farbfotographie

Damit es zum Farbdruck kommen kann, muss zuerst das Bild fotografiert werden.

Hierbei wird das Bild durch spezielle Filter aufgenommen, wobei jede Farbe

einzeln aufgenommen wird. Schwarz wird extra aufgenommen, um ein reines Schwarz

wiedergeben zu können, da bei der Mischung der drei Sekundärfarben ein meist nur

braunes Schwarz entsteht. Gleichzeitig wird die Vorlage noch in Bild- und

Rasterpunkte aufgeteilt. Nun werden für jede Farbe Druckplatten

hergestellt. Dann beginnt man die Farbe in der Reihenfolge Cyan, Gelb, Magenta

und Schwarz mit Hilfe der Druckplatten auf ein weißes Blatt Papier aufzutragen.

Hierbei sind die gedruckten Bild- und Rasterpunkte so klein, dass das

menschliche Auge sie nicht mehr unterscheiden kann und eine bunte Fläche

wahrnimmt.

Bei der Farbfotografie verläuft es so ähnlich. Das Bild wird auch in drei

Teilbilder zerlegt. Jedoch gibt es einen unterschied. Bei der Farbfotografie

wird das Negativ belichtet und das Bild trifft auf ein speziell beschichtetes

Papier. Dieses Papier hat drei Schichten, wobei die oberste Schicht auf blaues

Licht, die zweite auf grünes Licht und die dritte Schicht auf Rot reagiert. Wenn

das Negativ nun entwickelt wird, entsteht die Komplementärfarbe des Lichtes auf

dem Negativ. Die blaue Schicht erzeugt gelbe Farbe, die Grüne erzeugt die Farbe

Purpur und die rote Schicht erzeugt eine blaugrüne Farbe.

Enthält ein Bild nur zwei der drei Grundfarben, reagieren nur zwei der drei

Schichten, bei weißem Licht reagieren alle Drei Schichten, da es alle Farben

enthält. Schaut man sich also ein Negativ an, so sieht man das Komplementärbild

des Originals. Das Fotopapier hat nun den selben schichtweise Aufbau wie das

Negativpapier. Wird das Negativ nun wieder auf das Fotopapier abgelichtet,

entsteht das Bild in seinen Originalfarben, das so genannte Positiv.

Quellen: