|

Während die Verwendung der Erdwärme zur Elektrizitätserzeugung auf

längere Sicht auf besonders begünstigte Stellen beschränkt bleiben

wird, kann die Verwendung als Primärenergie im breiteren Rahmen

vorangetrieben werden, wenngleich Gebiete mit erhöhtem Wärmefluß auch

hier natürlich die günstigeren Voraussetzungen bieten. Diese

Verwendungsart wird dem Charakter der geothermalen Energie mit relativ

niedrigen Ausgangstemperaturen am ehesten gerecht. Der Abnehmer muß

sich in nächster Nähe befinden: ein längerer Transport als 5 km wird

heute nicht als rentabel angesehen.

Man kann hierbei die Wärme natürlich herausfließender oder durch

Bohrungen erschlossener Thermalwässer verwenden, oder aber, wie beim

Projekt "heißes trockenes Gestein" Wasser zwecks Erwärmung

in den Untergrund hineinbringen. Bei der ersten Methode besteht aber

auch der Nachteil, eher von den Wassermengen als von den Wärmevorräten

abhängig zu sein.

Diese Wässer sind für folgende Zwecke nutzbar:

a) Heizung

b) Warmwasserversorgung

c) Gewächshäuser

d) Bewässerung

geordnet nach Abnahme der benötigten Temperatur.

In zwei europäischen Ländern wird die geothermale Energie für diese

Zwecke in größerem Rahmen genutzt, in Island und in Ungarn. Beide

Gebiete, vor allem natürlich Island, zeichnen sich durch erhöhten Wärmefluss

aus. In Reykjavik werden etwa 87% der Häuser mit

Heißwasser aus einem geothermischen Feld versorgt, das Wasser von 128°

C liefert. Auch Provinzstädte in Island haben ähnliche kombinierte

Heiz- und Warmwasser-Anlagen. Nahezu die Hälfte der isländischen

Bevölkerung heizt mit Erdwärme. Daneben gibt es ausgedehnte Nutzung

für industrielle Zwecke und Gewächshäuser, die einen sehr wichtigen

Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit Frischgemüse und -Obst

leisten.

Während in Island als vulkanisches Gebiet diese Energiemengen

natürlich erwartet werden können, ist es zunächst überraschend, dass

auch unter der Ungarischen Tiefebene, fern den heutigen Vulkanen, große

geothermale Energiereserven vorhanden sind. Sie werden zielstrebig

genutzt, indem durch Tiefbohrungen gefördertes Wasser, also praktisch

fossiles Thermalwasser, verwendet wird. Besonders in Südungarn ist

diese Nutzung intensiv, wenn sie auch prozentual nicht so sehr ins

Gewicht fällt. Angestrebt wird eine vierstufige Nutzung, d. h. ein

einmal gefördertes Thermalwasser wird allen vier Verwendungsarten in

der oben genannten Reihenfolge nacheinander zugeführt. Dies

gewährleistet eine volle Ausnützung des Bodenschatzes, wird aber meist

auch nicht konsequent durchgeführt; man begnügt sich gewöhnlich mit

der Ausnützung von ein bis zwei dieser Verwendungsmöglichkeiten an

einem Ort.

Außer diesen Ländern wird geothermale Primärenergie in der ehemaligen

UdSSR, Japan und Neuseeland intensiver, aber mehr in lokalem Rahmen

genutzt. In Österreich werden schon seit langem die warmen Quellen

entlang der "Thermallinie" im Wiener Becken, zum Beispiel in

Baden und Bad Vöslau (36 Grad Celsius), zu Kurzwerken ausgenutzt. In

Deutschland gibt es noch eine wesentlich wärmere Quelle in Baden-Baden

mit 67 Grad Celsius. Ansonsten finden wir in der BRD noch andere

geothermische Anomalien - also ungewöhnlich warmen Boden - in der

Gegend von Urach und Landau.

Die Elektrizitätserzeugung aus Erdwärme wirft nicht

unbeträchtliche Umweltprobleme auf. Am wenigsten noch das Projekt

"heißes trockenes Gestein". Hier bedeuten Sprengung und

Abkühlung in der Tiefe eine gewisse Erdbebengefahr, die allerdings

nicht hoch eingeschätzt werden muss. Besondere Probleme erwachsen bei

den Kraftwerken, die heißes Wasser aus dem Untergrund fördern. Diese

enthalten oft in großer Menge gelöste Salze, oft in weit höherer

Konzentration als im Meerwasser. Auch noch bei der Verwendung einer

2%-iger Salzlösung würde ein 1000 MW Kraftwerk täglich 12 000 t Salz

mitfördern. Die häufige Beimischung anderer Substanzen wie Bor erhöht

die Schwierigkeit der Beseitigung. Entweder muss das Wasser vor der

Ableitung entsalzt werden, oder es muss durch Bohrlöcher wieder in die

Tiefe versenkt werden. Diese Methode, die derzeit verbreitet ist, trägt

dazu bei, das Umweltproblem möglicherweise gefährlicher

Bodensenkungen, die durch die Wasserentnahme hervorgerufen werden

könnten, zu vermeiden. Die Korrosionswirkung aggressiver Lösungen ist

auch für den Betrieb ein Problem.

Manche dieser unterirdischen Wässer enthalten auch gelöste oder freie

Gase, die nicht immer harmlos sind. Gerade Schwefelwasserstoff, der sich

in Wasser löst, lässt sich nur schwer abtrennen, da er erst bei der

Verdampfung des Wassers bei der Abkühlung frei wird. Dem Kraftwerk The

Geysers entweicht z. B. so viel Schwefel, als würde es Öle mit

niedrigem Schwefelgehalt verbrennen. Die Schwefelemissionen müssen also

begrenzt werden; dies könnte übrigens ein Anreiz sein, die Entwicklung

der Kraftwerke mit Sekundärflüssigkeit voranzutreiben, da hier die

Emissionen leichter zu kontrollieren sind.

Es ist also klar, dass geothermische Kraftwerke nicht so

umweltfreundlich sind wie Sonnen- oder Windkraftwerke, man kann aber

doch sagen, dass diese Probleme beherrscht werden können und der

Nutzung nicht entgegenstehen dürfen.

Voraussetzungen für Nutzung der Geothermie sind '"sehr

begrenzt"

Der mittelfristig erzielbare Anteil der Geothermie am Energieverbrauch

in Deutschland ist auch bei einer Steigerungsrate von über zehn Prozent

pro Jahr "äußerst gering". Dies habe eine entsprechende

Analyse ergeben, berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine

Kleine Anfrage der SPD-Fraktion.

Derzeit existierten in Deutschland 18 hydrogeothermale Heizzentralen,

die natürlich vorhandene, heiße Tiefenwässer nutzen, mit einer

thermischen Leistung von rund 50 Megawatt. Erdgekoppelte Wärmepumpen

seien nicht eingerechnet.

Die Bundesregierung hält die geologischen Voraussetzungen zur Nutzung

der hydrothermalen Erdwärme hierzulande für "sehr begrenzt".

"Gewisse Nutzungsmöglichkeiten" bestünden im süddeutschen

Molassebecken und in der norddeutschen Tiefebene. Die Ressourcen seien

"weitgehend ermittelt". Derzeit noch bestehende

Forschungsdefizite wie etwa Fragen des hohen Salzgehaltes oder

bakterielle Verunreinigungen und chemische Reaktionen im Aquiferbereich

würden durch Projekte aufgearbeitet.

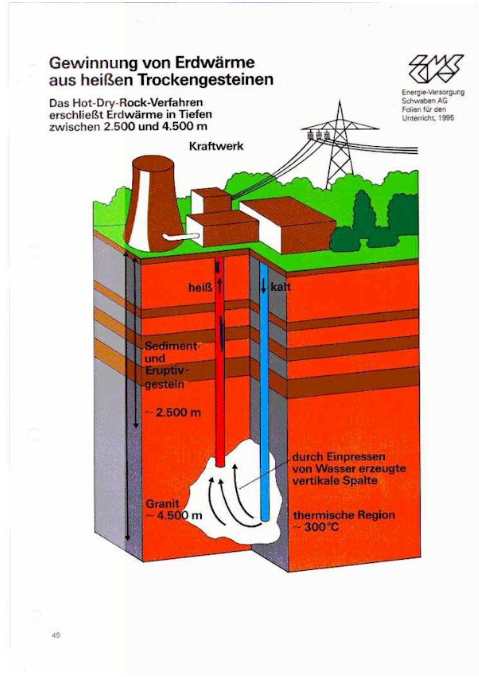

Zur Hot-Dry-Rock-Technologie erklärt die Bundesregierung, dieses

Verfahren befinde sich selbst nach 20 Jahren weltweiter Untersuchungen

noch immer "eindeutig" im Forschungsstadium. Von der Mitarbeit

in einem neuen Gremium der Internationalen Energie-Agentur zum Thema

Geothermie verspricht sie sich keinen zusätzlichen Gewinn.

Die Bundesregierung betont, sie habe die Geothermie in den letzten

Jahren stets mit rund 5 Millionen DM gefördert. Im vergangenen Jahr

seien jedoch förderungswürdige Projektanträge nur in einem Volumen

von rund 4, 8 Millionen DM gestellt worden. Von einer Kürzung der

Fördermittel für die Geothermie "kann also nicht die Rede

sein", heißt es in der Antwort.

In Zeiten zunehmender Erwärmung des Erdklimas wird verstärkt nach

Energieformen gesucht, die nicht zum Treibhauseffekt beitragen. Eine Möglichkeit

der Wärmegewinnung ohne zusätzliche Emission von

Treibhausgasen ist die Erdwärme.

Am Geo-ForschungsZentrum (GFZ) arbeitet unter der Leitung von Dr. Ernst

Huenges eine Projektgruppe aus Geowissenschaftlern, Ingenieuren und

Energiewirtschaftlern. Ziel des Projektes ist die Bewertung der

geowissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen für die Nutzung

hydrothermaler Lagerstätten. Die Gewinnung thermischer Energie aus

warmen Wässern des Tiefenbereiches 1000-2500 m Mittel- und

Norddeutschlands kann bei breiter Anwendung einen erheblichen Beitrag

zur Reduzierung der CO2- Emission liefern. Das Vorhaben wird vom

Bundesforschungsministerium mit 3,6 Mio. DM zunächst für die Dauer von

3 Jahren gefördert.

Außerhalb des GFZ betreibt die Projektgruppe einen Standort in

Neubrandenburg. Der Platz ist nicht zufällig gewählt worden: in dieser

Region bestehen langjährige Erfahrungen in der Nutzung dieser Energie.

Bereits im Betrieb befindliche Anlagen bestätigen die prinzipielle

Anwendbarkeit des Verfahrens. Untersuchungsschwerpunkt der Projektgruppe

wird die Betrachtung geowissenschaftlicher und geochemischer Aspekte des

Langzeitverhaltens derartiger Geothermie-Anlagen in Hinblick auf eine

verfahrenstechnische Optimierung sein. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

und Umweltverträglichkeitsstudien sollen die zu schaffenden

Rahmenbedingungen für die Umsetzung dieser Technologie klären.

Im Jahr 1970 stieß man in Bad Urach in 769 m Tiefe auf 58 C heißes

Wasser, das heute zu heiltherapeutischen Zwecken genutzt wird. In der

Folgezeit wandte sich die Forschung aber verstärkt der im trockenen

Gestein enthaltenen Wärme zu. Bei der Bohrung Urach 3 fand man in einer

Tiefe von 3.500 m eine Temperatur von 147 C vor und in 4.444 m 170 C

(1993). Die Temperaturen waren höher als für diese Tiefe erwartet.

Für die Nutzung der Erdwärme also ein idealer Ort, da mit zunehmender

Tiefe die Bohrkosten überproportional ansteigen.

Die Errichtung einer Demonstrationsanlage wird sehr kostspielig sein,

deshalb wird z.Z. innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ein

gemeinsamer Standort gesucht. Bad Urach und zwei weitere Standorte

stehen in der engeren Wahl. Bei diesem Projekt soll nach dem

Hot-Dry-Rock-Verfahren (HDR: heißes, trockenes Gestein) die Wärme

nutzbar gemacht werden. Das Prinzip klingt einfach. Es wird eine

Tiefbohrung niedergebracht und durch Einpressen von Wasser mit

Überdruck (hydraulisches Brechen) entsteht ein künstliches Klüfte-

und Spaltensystem. Insgesamt bilden diese Systeme eine große

Oberfläche aus, so dass sie als künstliche Wärmetauscher genutzt

werden können. Eine zweite Bohrung wird in das Risssystem niedergebracht. Nun wird kaltes Wasser ins erste Bohrloch

gepresst, beim

Durchströmen des Risssystemes erwärmt und über die zweite Bohrung als

Heißwasser gefördert. Geologisch-technisch gesehen ist das Aufbrechen

großer Spaltsysteme mit mehreren Quadratkilometern

Wärmetauscherfläche schwierig.

In Bad Urach führte man u.a. Versuche mit einem Einrohrsystem durch.

Eine Vielzahl weiterer Tests beschäftigten sich mit der Stimulierung

von hydraulischen Fließwegen und der Beschaffenheit der

Gesteinsschichten, um Aufschluss über die Wasserdurchlässigkeit zu

erlangen. Sollten sich die in das HDR-Verfahren gesteckten Erwartungen

in 10-15 Jahren erfüllen, könnte die terrestrische Energie in

Kraftwärmeanlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden.

Quellen: Pressezentrum des Deutschen Bundestages,

GeoForschungsZentrum (GFZ) ?

|

24159

Kiel-Friedrichsort * Steenbarg 10 |

|

0431-399023-10 0431-399023-10 |

0431-399023-40 0431-399023-40 |

wolff@igfsek2.de wolff@igfsek2.de |

|

Geothermische Kraftwerke

Geothermische Kraftwerke

wolff@igfsek2.de

wolff@igfsek2.de